Cómo lidié con la depresión después de una cirugía cerebral

Una vez más estaba al teléfono con mi amigo, sollozando. Ella había aguantado mis lágrimas todos los días desde que salí del hospital. Dos o tres derrumbes diarios eran la norma.

Muchas de mis lágrimas se debieron a cosas que antes simplemente me hubieran irritado: tijeras fuera de lugar, calcetines sucios en el medio de la sala de estar, un breve error de computadora.

Tengo angiomas cavernosos, marañas de vasos sanguíneos malformados, esparcidos por todo mi cerebro. Dos de ellos, uno más grande que una pelota de golf en mi lóbulo parietal derecho y el otro, más pequeño, en mi tallo cerebral, habían sangrado y me sometí a cirugías cerebrales para extirparlos.

Las hemorragias y las cirugías provocaron efectos secundarios como pérdida del equilibrio, vértigo, nistagmo, problemas con la sobrecarga sensorial y una serie de déficits cognitivos. Mis emociones también parecían volátiles. Esperaba que mis emociones se calmaran mientras mi cerebro sanaba. No lo hicieron.

Después de soportar un mes de crisis, mi amigo habló. "Creo que necesitas medicamentos".

Me quedé impactado. No se me había ocurrido la posibilidad de medicación psiquiátrica. Las personas que conocía que lo necesitaban tenían problemas importantes: una prima cuya madre había muerto cuando ella tenía diez años, una amiga que se había suicidado, una estudiante con trastorno bipolar. No estaba deprimido. Me enojé mucho con demasiada facilidad. Simplemente era frágil y, dado lo que había pasado, era comprensible.

No negaba mi estado emocional. Consciente de mi extrema vulnerabilidad, fui proactivo: comencé a ver a un psicoterapeuta con regularidad pocos días después de mi regreso a casa del hospital. Tenía las cosas bajo control.

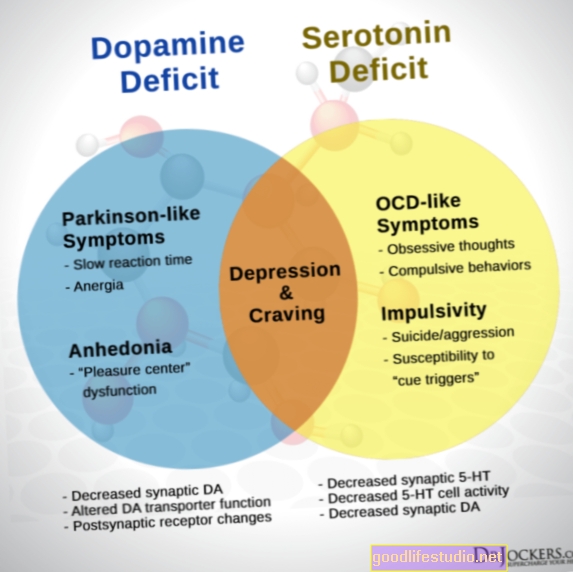

Sabía que las lesiones cerebrales pueden provocar desequilibrios químicos, lo que puede conducir a una depresión clínica. En un relato que leí, un paciente se lamentaba de no haber tomado antidepresivos antes. Sintiéndome afortunado de no estar en tan mal estado, simpatizaba con los que estaban.

yo no necesitaba medicamentos.

Durante las próximas semanas, a medida que las lágrimas fluían con mayor frecuencia y libertad, mi amigo se volvió más insistente. Seguí resistiendo, explicando mis vulnerabilidades. Era normal lamentarse por las pérdidas. Eché la culpa de los días realmente malos a mi ciclo menstrual.

Pero a medida que aumentaba la gravedad y la frecuencia de mis crisis, tuve más problemas para racionalizar.

Me metí en espiral en el abismo y finalmente llegué al fondo. Me sentí desolado. Sabía que era una carga para todos los que me rodeaban y que mi vida no era una gran vida. El suicidio parecía lógico, quizás la única solución.

Mantuve en secreto mis pensamientos suicidas; no quería que mi amigo o mi terapeuta intentaran convencerme de que no lo hiciera.

Semanas después, cuando comencé a salir del abismo, guardé silencio porque me sentía avergonzado, y más tarde, agregué culpa a la vergüenza: había traicionado la confianza tanto de mi amiga como de mi terapeuta.

Traté de racionalizar mi mentira por omisión: me dije a mí mismo que nunca podría realmente quitarme la vida, que no la tenía en mí.

Pero en algún rincón de mi mente debió haber duda mezclada con la racionalización porque unos días después decidí hablar sobre antidepresivos con mi terapeuta. Ella estuvo de acuerdo con mi amiga: era hora de considerar los medicamentos.

Hasta que el cerebro sangra, era reacio a tomar pastillas. Tomé analgésicos para las migrañas y antibióticos para las infecciones bacterianas, no otros medicamentos. Después de las hemorragias, comencé a tomar medicamentos para la presión arterial (Verapamil) para reducir las posibilidades de otra hemorragia y medicamentos anticonvulsivos (Lamictal). Me preocupaba alterar la química de mi cuerpo y me preocupaban las interacciones entre medicamentos; quería evitar los medicamentos que enumeraban las convulsiones como un posible efecto secundario. Dadas mis preocupaciones, mi terapeuta me envió a un psiquiatra que se especializaba en psicofármacos.

No estaba seguro de si había una solución viable dentro de mi zona de confort, pero la respuesta resultó ser sencilla: el psiquiatra sugirió simplemente aumentar mi dosis diaria de Lamictal. Los medicamentos anticonvulsivos no solo previenen las convulsiones; también actúan como estabilizadores del estado de ánimo y se utilizan a menudo para combatir la depresión y el trastorno bipolar.

Mi psiquiatra consultó con mi neurólogo, quien, preocupado por las reacciones adversas al Lamictal, se mostró firme en limitar mi dosis diaria a 600 miligramos. Mi psiquiatra, al determinar que mi depresión era severa, decidió aumentar la dosis directamente de los 400 miligramos que tomaba a 600 miligramos, en lugar de aumentarla en incrementos, que es el procedimiento estándar.

Respondí bien al aumento. Sintiéndome como yo una vez más, me di cuenta de lo mal que había estado. Como mi prima, mi estudiante y mi amiga, yo también tenía problemas importantes. Excepto que realmente no era como ellos, mis problemas eran temporales. Una vez que mi cerebro se curara, mi depresión terminaría y podría dejar los medicamentos.

Me tomó unos buenos cuatro años y un par de pruebas con dosis reducidas antes de que pudiera hacer caso omiso de esa negación.

Una década después, sigo tomando antidepresivos, por una buena razón.

Esta depresión no es "situacional". Los buenos amigos y la terapia me ayudan a sobrevivir, pero no son suficientes. Las hemorragias y las cirugías cambiaron mi neuroquímica. Estos cambios son reales y llegaron para quedarse. Los medicamentos también llegaron para quedarse.

Este artículo invitado apareció originalmente en el galardonado blog de ciencia y salud y en la comunidad temática del cerebro, BrainBlogger: In and Out of the Abyss: Depression After Brain Surgery.